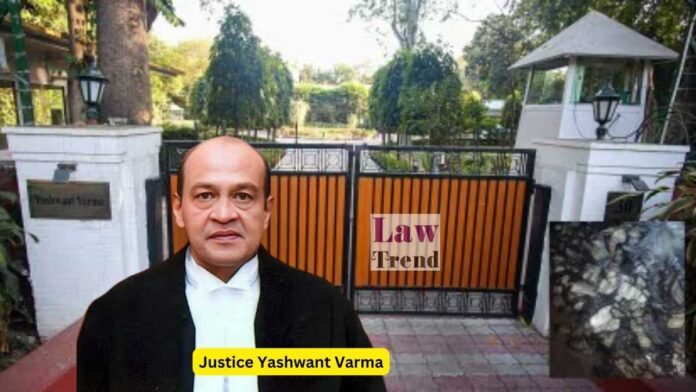

18 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय न्यायपालिका एक अभूतपूर्व संस्थागत संकट के चौराहे पर खड़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला एक रहस्यमयी आग से शुरू होकर एक बहु-आयामी संघर्ष में बदल गया है, जिसमें एक मौजूदा जज सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक अनुशासनात्मक प्रणाली के खिलाफ खड़ा है और संसद में एक दुर्लभ महाभियोग प्रस्ताव की जमीन तैयार हो गई है। यह विवाद न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच के मौलिक तनाव को उजागर करता है, जिसने भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के आधारस्तंभ, उच्च न्यायपालिका के भीतर सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए तंत्रों की पर्याप्तता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। यह रिपोर्ट, जली हुई करेंसी की शुरुआती खोज से लेकर नवीनतम कानूनी और राजनीतिक दांव-पेंच तक की घटनाओं का एक विस्तृत, तथ्य-आधारित कालक्रम प्रस्तुत करती है, जो एक ऐसे संकट का निश्चित विवरण प्रदान करती है जो भारत में न्यायिक शासन के भविष्य को आकार देगा।

सारणी 1: प्रमुख घटनाएँ

| तिथि | घटना | महत्व |

| 14 मार्च, 2025 | जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग; अग्निशमन कर्मियों को आउटहाउस में जले हुए करेंसी नोट मिले। | संपूर्ण विवाद को जन्म देने वाली प्रारंभिक घटना। |

| 15 मार्च, 2025 | दिल्ली पुलिस आयुक्त ने केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खोज के बारे में सूचित किया। | मामला कार्यपालिका और न्यायपालिका के उच्चतम स्तर तक पहुँचा। |

| 20-24 मार्च, 2025 | सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण की सिफारिश की। | दिल्ली हाईकोर्ट में “संचालन गतिरोध” को रोकने के लिए एक त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई। |

| 22 मार्च, 2025 | तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय आंतरिक जांच पैनल का गठन किया; सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व प्रेस विज्ञप्ति जारी की। | औपचारिक जांच शुरू; सार्वजनिक खुलासे ने मीडिया में तूफान ला दिया और पारदर्शिता बनाम न्यायिक गरिमा पर बहस छेड़ दी। |

| 25 मार्च, 2025 | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने स्थानांतरण का विरोध करते हुए और महाभियोग की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। | कानूनी बिरादरी के भीतर गहरे अविश्वास और आत्मविश्वास के संकट को उजागर किया। |

| 28 मार्च, 2025 | केंद्र ने जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण को अधिसूचित किया; उनसे न्यायिक कार्य छीन लिया गया। | प्रशासनिक उपाय औपचारिक रूप से लागू किए गए। |

| 3 मई, 2025 | आंतरिक जांच समिति ने CJI को अपनी 64-पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कदाचार के “मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य” पाए गए। | पैनल का फैसला बाद की सभी कार्रवाइयों का आधार बना। |

| 6 मई, 2025 | जस्टिस वर्मा ने CJI की इस्तीफे की सलाह को खारिज कर दिया, प्रक्रिया को “मौलिक रूप से अन्यायपूर्ण” बताया। | अवज्ञा का एक महत्वपूर्ण कार्य, जो उन्हें अतीत के उन न्यायाधीशों से अलग करता है जिन्होंने विवादों में इस्तीफा दे दिया था। |

| 8 मई, 2025 | CJI खन्ना ने रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी, जिसमें निष्कासन की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की गई। | मामला आधिकारिक तौर पर एक न्यायिक जांच से महाभियोग की राजनीतिक प्रक्रिया में परिवर्तित हो गया। |

| 17 जुलाई, 2025 | जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें जांच रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को चुनौती दी गई। | न्यायपालिका की अपनी अनुशासनात्मक प्रक्रिया के खिलाफ एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा एक अभूतपूर्व कानूनी चुनौती। |

| 18 जुलाई, 2025 | सरकार और विपक्ष ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में निष्कासन प्रस्ताव लाने का इरादा जताया। | संसद में एक संवैधानिक टकराव के लिए अंतिम चरण निर्धारित। |

भाग I: चिंगारी – एक आधी रात की आग और चौंकाने वाली घटना (14-15 मार्च, 2025)

भारतीय न्यायपालिका को झकझोर देने वाली घटनाओं का सिलसिला 14 मार्च, 2025 की रात लगभग 11:35 बजे शुरू हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश, जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक सरकारी बंगले, 30, तुगलक क्रिसेंट के एक आउटहाउस स्टोररूम में आग लग गई। घटना के समय, जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश में थे, जबकि उनकी बेटी और बुजुर्ग मां आवास पर मौजूद थीं।

जज की बेटी और निजी सचिव के आपातकालीन कॉल पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली फायर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस के कर्मी आग बुझाने के लिए पहुंचे। इस प्रक्रिया में, उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की: स्टोररूम के अंदर कई बोरियों में भरी हुई बड़ी मात्रा में जली और अधजली करेंसी नोट, मुख्य रूप से ₹500 के मूल्यवर्ग की। कुछ पहले उत्तरदाताओं ने अपने मोबाइल फोन पर घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का एक जखीरा तैयार हुआ जो बाद में निर्णायक साबित हुआ।

मामले को तुरंत अत्यधिक संवेदनशील माना गया। कुछ ही घंटों के भीतर, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। 15 मार्च की दोपहर को, अरोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, डी.के. उपाध्याय को सूचित किया और व्हाट्सएप के माध्यम से उनके साथ फोटोग्राफिक और वीडियो सबूत साझा किए। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने तुरंत यह जानकारी तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), संजीव खन्ना को दी। जिस क्षण से उन्हें सूचित किया गया, जस्टिस वर्मा ने लगातार और जोरदार तरीके से नकदी के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया, यह कहते हुए कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने उस कमरे में कोई पैसा रखा था जिसे उन्होंने एक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला स्टोररूम बताया। उन्होंने तुरंत इस प्रकरण को “उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश” करार दिया।

पहले 24 घंटों की कार्रवाइयां—और निष्क्रियता—पूरे विवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण थीं। दिल्ली न्यायपालिका के प्रमुख को एक औपचारिक रिपोर्ट दिए जाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री को सूचित करने के निर्णय ने सुझाव दिया कि इस घटना को तुरंत एक राजनीतिक और सुरक्षा के नजरिए से देखा गया, न कि केवल एक न्यायिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा, पहले उत्तरदाताओं द्वारा नकदी की औपचारिक जब्ती करने या जब्ती मेमो, जिसे ‘पंचनामा’ के रूप में जाना जाता है, तैयार करने में विफलता ने एक प्रक्रियात्मक कमी पैदा कर दी। मानक जांच प्रोटोकॉल में इस चूक ने जस्टिस वर्मा को बाद में सबूतों की अखंडता और उनके खिलाफ पूरी जांच की वैधता को चुनौती देने के लिए एक आधारभूत तर्क प्रदान किया।

भाग II: संस्थागत प्रतिक्रिया – नियंत्रण और जांच (16-31 मार्च, 2025)

न्यायपालिका के नेतृत्व ने उल्लेखनीय गति से प्रतिक्रिया दी। CJI खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च को हुई बैठकों में सिफारिश की कि जस्टिस वर्मा को उनके मूल कैडर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया जाए। आधिकारिक तर्क पूरी तरह से प्रशासनिक और व्यावहारिक था: दिल्ली में एक वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस वर्मा हाईकोर्ट के कॉलेजियम और प्रमुख समितियों के सदस्य थे। एक जांच लंबित होने और उनके न्यायिक कार्य निलंबित होने के साथ, उनकी निरंतर उपस्थिति ने एक “संचालन गतिरोध” पैदा कर दिया होता, जिससे महत्वपूर्ण नियुक्तियां और प्रशासनिक निर्णय रुक जाते। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि स्थानांतरण जांच से “स्वतंत्र और अलग” था। केंद्र सरकार ने 28 मार्च को औपचारिक रूप से स्थानांतरण को अधिसूचित किया।

इसके साथ ही, 22 मार्च को, CJI खन्ना ने एक तीन-सदस्यीय आंतरिक जांच समिति का गठन करके एक औपचारिक न्यायिक जांच शुरू की। इस उच्च-स्तरीय पैनल में जस्टिस शील नागू (मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट), जस्टिस जी.एस. संधावालिया (मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट), और जस्टिस अनु शिवरामन (न्यायाधीश, कर्नाटक हाईकोर्ट) शामिल थे। CJI ने यह भी निर्देश दिया कि जस्टिस वर्मा से सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए जाएं, यह एक निर्देश था जो दिल्ली और बाद में, इलाहाबाद दोनों में लागू होना था।

एक ऐसे कदम में जिसने कानूनी पर्यवेक्षकों को चकित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें आरोपों, समिति के गठन के आदेश और प्रारंभिक रिपोर्टों के संपादित संस्करणों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया। जबकि कुछ ने इसे पारदर्शिता के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा, “सूरज की रोशनी सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है” के सिद्धांत का आह्वान करते हुए, जस्टिस वर्मा ने बाद में तर्क दिया कि इस अभूतपूर्व खुलासे ने उन्हें एक अनुचित “मीडिया ट्रायल” के अधीन कर दिया और किसी भी जांच के समाप्त होने से पहले उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई।

न्यायपालिका की कार्रवाइयों का एक प्रमुख हितधारक: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से तीव्र प्रतिक्रिया हुई। स्थानांतरण को एक प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में नहीं बल्कि एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में देखते हुए, एसोसिएशन ने 25 मार्च को एक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। कड़े शब्दों में प्रस्तावों में, उन्होंने घोषणा की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक न्यायाधीश के लिए “कचरा पात्र” के रूप में नहीं माना जाएगा। वकीलों ने जस्टिस वर्मा के तत्काल महाभियोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच, और उनके सभी पिछले निर्णयों की व्यापक समीक्षा की मांग की। उनके विरोध ने न्यायपालिका के आधिकारिक, प्रक्रियात्मक रूप से सही आख्यान और जमीनी स्तर पर धारणा के बीच एक गहरी खाई को रेखांकित किया, जिससे सिस्टम की खुद को पुलिस करने की क्षमता में विश्वास का संकट सामने आया।

भाग III: जांच – सबूत, गवाही और एक कठोर निष्कर्ष (अप्रैल – मई 2025)

तीन-न्यायाधीशों की जांच समिति ने 10 दिनों तक अपनी जांच की, इस अवधि के दौरान उसने जस्टिस वर्मा, उनकी बेटी, उनके निजी कर्मचारियों और घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले अग्निशमन और पुलिस कर्मियों सहित 55 गवाहों से पूछताछ की। पैनल ने पहले उत्तरदाताओं द्वारा ली गई तस्वीरों और वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया।

3 मई को, समिति ने CJI को अपनी 64-पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी, और इसके निष्कर्ष जस्टिस वर्मा के लिए विनाशकारी थे। प्रमुख निष्कर्षों में शामिल थे:

- नकदी की उपस्थिति की पुष्टि: रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “स्टोर रूम में नकदी/पैसा पाया गया” और यह कम से-कम 10 प्रत्यक्षदर्शियों से “अकाट्य चरित्र के प्रत्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों” द्वारा स्थापित किया गया था।

- स्टोररूम पर नियंत्रण: समिति ने जस्टिस वर्मा के इस बचाव को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया कि स्टोररूम एक “खुली जगह” या “सामान्य डंपिंग क्षेत्र” था। सुरक्षा गार्डों की गवाही का हवाला देते हुए कि कमरे में ताला लगा हुआ था, पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का इस पर “गुप्त या सक्रिय नियंत्रण” था।

- “अस्वाभाविक आचरण” और “प्रतिकूल अनुमान”: रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा की दिल्ली लौटने पर आग स्थल का निरीक्षण करने में विफलता या उनके द्वारा लगाए गए साजिश के आरोप के बारे में पुलिस शिकायत दर्ज करने में विफलता पर प्रकाश डाला गया। इस व्यवहार को “अस्वाभाविक आचरण” माना गया, जिससे समिति ने उनके खिलाफ “प्रतिकूल अनुमान” लगाया, जिसने उनकी बेगुनाही के दावों को काफी कमजोर कर दिया।

- सबूत का भार स्थानांतरित करना: एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्धारण में, रिपोर्ट ने जोर देकर कहा कि एक बार जब उनके स्टोररूम में जली हुई नकदी की उपस्थिति स्थापित हो गई, तो “पैसे का हिसाब देने के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देकर बोझ जस्टिस वर्मा पर स्थानांतरित हो गया।” समिति ने पाया कि वह “ऐसा करने में विफल रहे, सिवाय एक सपाट इनकार और साजिश की एक नंगी दलील पेश करने के”।

- अंतिम फैसला: समिति ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि न्यायाधीश को पैसे से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, लेकिन उनकी संलिप्तता का “मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य” था। इसने माना कि उनके आचरण ने एक संवैधानिक अदालत के न्यायाधीश में रखे गए “विश्वास को झुठलाया” और “गंभीर न्यायिक कदाचार के बराबर था जो महाभियोग की गारंटी देता है”। गंभीर रूप से, पैनल ने कहा कि क्या नकदी उनकी “मौन या स्पष्ट जानकारी” के साथ छिपाई गई थी, यह उनके उच्च पद से जुड़े सार्वजनिक विश्वास के बड़े उल्लंघन के सामने “बहुत कम महत्व” का था।

समिति की रिपोर्ट उतनी ही उल्लेखनीय है जितनी कि वह जो नहीं कहती है। यह कभी भी केंद्रीय प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर नहीं देती है: “यह किसका पैसा था?”। इस रहस्य को सुलझाने के बजाय, पैनल ने एक रणनीतिक कानूनी धुरी का निष्पादन किया। इसने जांच के पूरे आधार को अवैध नकदी के उत्पत्ति को साबित करने से हटाकर न्यायाधीश की अपने नियंत्रण वाली संपत्ति पर इसकी उपस्थिति को समझाने में विफलता पर स्थानांतरित कर दिया। उनके नियंत्रण को स्थापित करने और फिर उनके स्पष्टीकरण—साजिश के सिद्धांत—को विश्वसनीय नहीं मानने के बाद, समिति ने उन्हें न्यायिक नैतिकता के उल्लंघन और सबूत के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफलता के आधार पर कदाचार के लिए उत्तरदायी पाया। उन्हें सिद्ध भ्रष्टाचार के एक अधिनियम के लिए नहीं, बल्कि एक चूक के लिए दोषी ठहराया गया था: गहरे संदिग्ध परिस्थितियों का सामना करने पर एक न्यायाधीश से अपेक्षित उच्च स्तर के आचरण को बनाए रखने में विफलता। इस दृष्टिकोण ने, जबकि समिति के लिए निष्कासन की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त था, मूल रहस्य को अनसुलझा छोड़ दिया और व्यापक अटकलों को हवा दी।

भाग IV: टकराव — इस्तीफे से इनकार और महाभियोग की सिफारिश (मई 2025)

समिति की विनाशकारी रिपोर्ट के बाद, CJI खन्ना ने एक स्थापित, यद्यपि अनौपचारिक, प्रथा का पालन किया। उन्होंने जस्टिस वर्मा को या तो इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी। यह रास्ता अक्सर गंभीर आरोपों का सामना कर रहे न्यायाधीशों को न्यायिक पद की गरिमा को बनाए रखने और महाभियोग के सार्वजनिक तमाशे से बचने के तरीके के रूप में पेश किया जाता है।

हालांकि, जस्टिस सौमित्र सेन और जस्टिस पी.डी. दिनकरन के मामलों जैसे उदाहरणों से एक स्पष्ट प्रस्थान को चिह्नित करने वाले एक कदम में, जिन्होंने निष्कासन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे दिया था, जस्टिस वर्मा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। 6 मई की एक विस्तृत चिट्ठी में, उन्होंने CJI की सलाह को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि ऐसा करना एक “मौलिक रूप से अन्यायपूर्ण” प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा। उन्होंने जांच में “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के गंभीर उल्लंघन” का आरोप लगाया और CJI से निष्कर्षों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

इस दृढ़ इनकार ने CJI को आंतरिक प्रक्रिया के तहत कोई अन्य उपाय नहीं छोड़ा। 8 मई को, CJI खन्ना ने जस्टिस वर्मा के पद से निष्कासन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की औपचारिक सिफारिश के साथ जांच रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने का अंतिम, महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अधिनियम ने आधिकारिक तौर पर मामले को न्यायपालिका के भीतर एक आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही से संसद के राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन एक प्रेस बयान में इस विकास की पुष्टि की।

भाग V: जवाबी हमला – एक न्यायाधीश ने सिस्टम को चुनौती दी (जुलाई 2025)

17 जुलाई, 2025 को, संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक चार दिन पहले, जस्टिस वर्मा ने एक अभूतपूर्व जवाबी हमला किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्यायपालिका के अपने आंतरिक अनुशासनात्मक तंत्र की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देने का असाधारण कदम उठाया गया।

उनकी याचिका में पूरी जांच रिपोर्ट और बाद की महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग की गई थी। यह प्रक्रिया पर एक बहु-आयामी कानूनी हमले पर बनाया गया था:

- अतिरिक्त-संवैधानिक प्रक्रिया: उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक प्रक्रिया, 1999 में एक प्रस्ताव द्वारा अपनाई गई एक व्यवस्था, “अतिरिक्त-संवैधानिक” है और अवैध रूप से न्यायाधीशों को हटाने की संसद की विशेष शक्ति को “हड़पती” है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 और सहायक न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा शासित है।

- अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं: याचिका में तर्क दिया गया कि संविधान CJI या सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर कोई अनुशासनात्मक या पर्यवेक्षी अधिकार नहीं देता है, जिनका कार्यकाल संवैधानिक रूप से संरक्षित है।

- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी जांच प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण थी, जिसे एक औपचारिक शिकायत के बिना शुरू किया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया, गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग के बजाय गवाहों के केवल “संक्षेपित बयान” प्रदान किए गए, और सीसीटीवी फुटेज जैसे संभावित दोषमुक्त करने वाले सबूतों तक पहुंच से वंचित किया गया।

- सबूत के बोझ का उलटाव: उन्होंने जांच समिति के केंद्रीय कानूनी निष्कर्ष पर सीधे हमला किया, यह तर्क देते हुए कि इसने गलत तरीके से और अन्यायपूर्ण रूप से सबूत का बोझ उन पर स्थानांतरित कर दिया था, जिससे उन्हें “एक ऐसे तथ्य को गलत साबित करने की आवश्यकता थी जिसे समिति ने कल्पना को सच मान लिया था”।

- मीडिया ट्रायल: उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की 22 मार्च की अपनी प्रेस विज्ञप्ति ने उन्हें एक समय से पहले मीडिया ट्रायल के अधीन कर दिया था, जिससे उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को “अपूरणीय क्षति” हुई और उनकी गरिमा के अधिकार का उल्लंघन हुआ।

- अपर्याप्त समय: उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दिए जाने से पहले समिति की भारी-भरकम रिपोर्ट की समीक्षा के लिए “अनुचित रूप से प्रतिबंधित समय-सीमा” दी गई थी।

इस याचिका के साथ, जस्टिस वर्मा का मामला एक व्यक्तिगत बचाव से विकसित होकर न्यायपालिका के दो दशक पुराने स्व-नियमन के ढांचे के खिलाफ एक प्रणालीगत चुनौती बन गया। आंतरिक प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठाकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्णय लेने की गहन और विरोधाभासी स्थिति में डाल दिया है। मामला अब केवल एक स्टोररूम में आग के तथ्यों के बारे में नहीं है; यह अब उन तथ्यों की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया की वैधता पर एक जनमत संग्रह है। यह दांव को तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि परिणाम संभावित रूप से 1990 के दशक के अंत से लागू न्यायिक जवाबदेही की पूरी प्रणाली को खत्म कर सकता है या एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए मजबूर कर सकता है।

भाग VI: अंतिम मंच — संसद में महाभियोग की तैयारी (जुलाई 2025)

CJI की सिफारिश औपचारिक रूप से दिए जाने के साथ, ध्यान राजनीतिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया। केंद्र सरकार ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक निष्कासन प्रस्ताव के लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की, एक गैर-पक्षपातपूर्ण सहमति बनाने की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि कदाचार के लिए एक न्यायाधीश का निष्कासन राजनीति से परे होना चाहिए।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राजनीतिक रूप से सतर्क रुख अपनाया, सरकार की भूमिका को सावधानीपूर्वक तैयार किया। उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव लाना “पूरी तरह से सांसदों का मामला है” और “सरकार तस्वीर में नहीं है,” कार्यपालिका को संसद द्वारा संचालित एक संवैधानिक प्रक्रिया के सूत्रधार के रूप में स्थापित किया।

इस दृष्टिकोण को विपक्ष में भी समर्थन मिला। कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थन की घोषणा की, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पुष्टि की कि उनके सांसद प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व CJI ने रिपोर्ट को सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजकर “हमें मजबूर किया”, जिससे संसद के पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यह उभरता हुआ द्विदलीय समर्थन लोकसभा में एक निष्कासन प्रस्ताव की स्वीकृति को अत्यधिक संभावित बनाता है।

हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक राजनीतिक साज़िश का पुट डालते हुए आरोप लगाया कि सरकार जस्टिस वर्मा को एक बड़े एजेंडे के तहत चुनिंदा रूप से निशाना बना रही है ताकि कॉलेजियम प्रणाली को “खत्म” किया जा सके और न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उन्होंने वर्मा के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की तुलना एक अन्य न्यायाधीश, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ विपक्ष के नेतृत्व वाले महाभियोग नोटिस पर कथित निष्क्रियता से की, जो महीनों से लंबित था। यह आरोप वर्मा मामले को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच न्यायिक नियुक्तियों की शक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे तनावों से जोड़ता है।

सारणी 2: एक हाईकोर्ट न्यायाधीश को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया

| चरण | कार्रवाई | विवरण |

| 1 | प्रस्ताव की शुरुआत | एक नोटिस पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। |

| 2 | प्रस्ताव की स्वीकृति | अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) यह तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। |

| 3 | जांच समिति | यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी आरोपों की जांच के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन करते हैं। |

| 4 | जांच और रिपोर्ट | समिति, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद शामिल होते हैं, “सिद्ध कदाचार या अक्षमता” की एक अर्ध-न्यायिक जांच करती है। |

| 5 | संसदीय बहस | यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तो निष्कासन के प्रस्ताव को संसद में विचार और बहस के लिए लिया जाता है। |

| 6 | मतदान और निष्कासन | प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में एक विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं) से पारित किया जाना चाहिए। |

| 7 | राष्ट्रपति का आदेश | एक ही सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद, एक अभिभाषण राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो तब न्यायाधीश के निष्कासन का आदेश जारी करते हैं। |

| (स्रोत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217, 218; न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968) |

निष्कर्ष: एक अज्ञात संवैधानिक क्षेत्र

यह मामला अब सिर्फ जस्टिस वर्मा की किस्मत तय नहीं करेगा, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जवाबदेही और जनता के भरोसे के संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करेगा। जो आग 14 मार्च की रात लगी थी, उसने अब पूरे संवैधानिक ढांचे में सवालों की चिंगारी सुलगा दी है, जिनके जवाब आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र की दशा तय करेंगे।

यह मामला उन महत्वपूर्ण सवालों के साथ एक सीधा टकराव के लिए मजबूर करता है जो लंबे समय से भारतीय न्यायशास्त्र की सतह के नीचे उबल रहे हैं: क्या न्यायपालिका की स्व-नियामक आंतरिक प्रक्रिया इसकी स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक ढाल है, या यह एक अपारदर्शी, गैर-जवाबदेह प्रणाली है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है? प्रशासनिक कार्रवाई और दंडात्मक मंजूरी के बीच की रेखा कहाँ है? और क्या बोझिल, राजनीतिक रूप से भरी महाभियोग प्रक्रिया 21वीं सदी में जवाबदेही के एक व्यवहार्य साधन के रूप में काम कर सकती है?

अतीत के विवादों के विपरीत जहां इसी तरह की जांच का सामना कर रहे न्यायाधीशों ने इस्तीफा देना चुना, जस्टिस वर्मा के लड़ने के फैसले ने यह सुनिश्चित किया है कि इन मौलिक सवालों से बचा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी याचिका का परिणाम और संसद में बाद की कार्यवाही न केवल उनके व्यक्तिगत भाग्य का निर्धारण करेगी। वे अनिवार्य रूप से एक गहरा और स्थायी मिसाल कायम करेंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय गणराज्य में न्यायिक स्वतंत्रता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास के बीच नाजुक और अक्सर तनावपूर्ण संतुलन को मौलिक रूप से नया आकार देंगे। एक मार्च की रात को लगी आग ने एक बहुत बड़ी आग लगा दी है, और इसके अंगारे भारत के संवैधानिक व्यवस्था के केंद्र में सुलग रहे हैं।