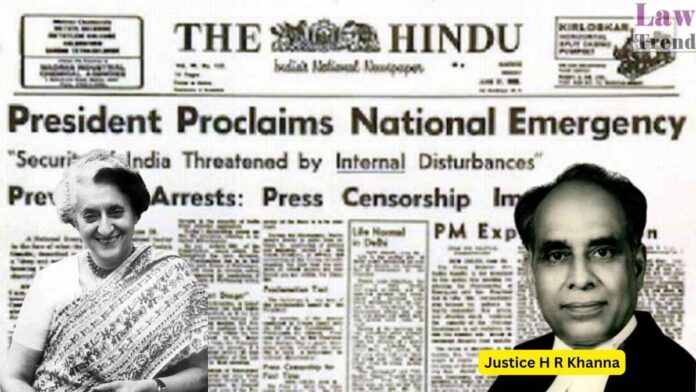

देश में इमरजेंसी की घोषणा को 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 25 जून 1975 की वह रात अब भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे विवादास्पद और निर्णायक मोड़ के रूप में याद की जाती है। उस रात न केवल राजनीतिक विपक्ष को जेलों में डाला गया, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और संविधान की आत्मा तक को कुचल दिया गया।

इमरजेंसी के दौरान एक महत्वपूर्ण सवाल देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने था: क्या सरकार के आदेश से मौलिक अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), पूरी तरह से निलंबित किए जा सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक सुनवाई

चीफ जस्टिस ए. एन. रे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ — जिसमें जस्टिस एच. आर. खन्ना, एम. एच. बेग, वाई. वी. चंद्रचूड़ और पी. एन. भगवती शामिल थे — ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक सुनवाई की। सरकार का तर्क था कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल के बाद अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया है और इसलिए अब किसी को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ अदालत की शरण लेने का अधिकार नहीं है।

पूर्व अटॉर्नी जनरल सी. के. दफ्तरी ने जोरदार प्रतिवाद में कहा, “कानून का शासन न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है।” उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 केवल जीवन और स्वतंत्रता की बात नहीं करता, बल्कि कानूनी उपाय के अधिकार की भी बात करता है।

4-1 का फैसला: सरकार के पक्ष में बहुमत

चार जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। चीफ जस्टिस ए. एन. रे ने कहा, “जब सार्वजनिक खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा राज्य के हित में झुकनी चाहिए।” जस्टिस बेग ने निर्णय दिया कि “अगर बचाव का अधिकार ही निलंबित है, तो कोई भी व्यक्ति उसके पक्ष में याचिका नहीं दायर कर सकता।” जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि “आपातकाल की घोषणा अंतिम है और न्यायिक परीक्षण से परे है।” जस्टिस भगवती ने माना कि “गिरफ्तारियां कानून के अनुसार की गई हैं, इसलिए बंदियों के पास कोई कानूनी उपाय नहीं है।”

जस्टिस खन्ना का ऐतिहासिक विरोध

इन सबके बीच एकमात्र असहमति का स्वर था जस्टिस एच. आर. खन्ना का। उन्होंने अपने अल्पमत निर्णय में लिखा कि “इमरजेंसी के दौरान भी किसी नागरिक को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “प्रश्न यह नहीं है कि क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बल्कि यह है कि क्या कानून को पूरी तरह खामोश किया जा सकता है?”

जस्टिस खन्ना का यह निर्णय न्यायिक इतिहास में साहस का प्रतीक बन गया। लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी वरिष्ठता गंवाकर चुकानी पड़ी — उनसे जूनियर जस्टिस एम. एच. बेग को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। विरोधस्वरूप जस्टिस खन्ना ने तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया।

पृष्ठभूमि: कैसे शुरू हुई इमरजेंसी

12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को उन्हें सीमित राहत दी — वे सांसद बनी रह सकती थीं लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती थीं। इस बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गुजरात और बिहार समेत देशभर में विपक्षी आंदोलन तेज हो रहे थे।

25 जून को रामलीला मैदान में जेपी ने लोगों और सरकारी अमले से अपील की कि वे “अनैतिक सरकार के आदेशों को न मानें।” उसी रात बड़ी संख्या में विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे के सुझाव पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल की घोषणा की। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से रात में ही दस्तखत कराए गए।

जब पूरा देश खुली जेल बन गया

आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। अखबारों को कुछ भी प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होती थी। लाखों लोगों को हिरासत में लिया गया। संजय गांधी के प्रभाव में नसबंदी और सुंदरीकरण के नाम पर कई अत्याचार हुए। तुर्कमान गेट पर बुलडोज़र चलवाए गए। जो भी कांग्रेस में संजय गांधी के विरोध में था, उसे हाशिए पर डाल दिया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, “इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा।” सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर विद्या चरण शुक्ल ने प्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया।

निष्कर्ष

पचास वर्ष बाद भी इमरजेंसी का दौर एक चेतावनी की तरह याद किया जाता है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा कितनी जरूरी है। जस्टिस खन्ना का ऐतिहासिक असहमति वाला फैसला आज भी संविधान और मानवाधिकारों की रक्षा की मिसाल माना जाता है। वहीं, बहुमत से आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज भी आलोचना के केंद्र में है — यह दर्शाने के लिए कि जब लोकतंत्र खतरे में हो, तब न्यायपालिका की भूमिका कितनी निर्णायक होती है।