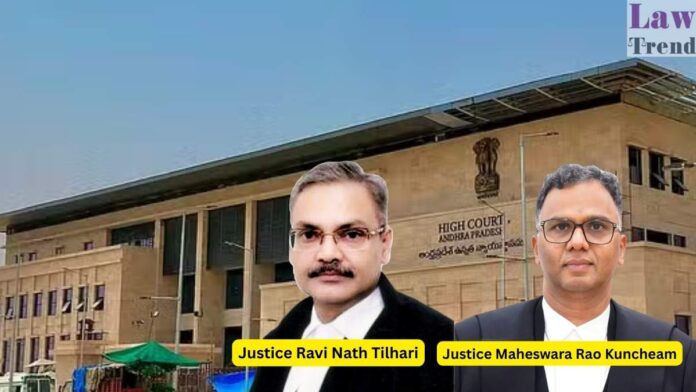

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवज़े पर एक मध्यस्थ के फैसले को केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपचारों के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति महेश्वर

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.